「誰に届ける?」からはじめる、三陸沿岸の観光パンフレットづくりの話

観光パンフレットって、「誰に向けて作るか」がぼんやりしたまま走り出すと、途中で必ず迷子になります。

三陸沿岸エリア――たとえば気仙沼、南三陸、陸前高田、大船渡、釜石……

海と山が近く、景色も文化も豊かで、「伝えたいこと」が多すぎる地域だからこそ、

情報を“詰め込む”だけのパンフになりがちなんです。

でも、見ている人は「どこに行こう?」ではなく、

もっと感覚的に「なんかいいな」「気になるな」と思ってくれたときに、

初めて手が伸びる。

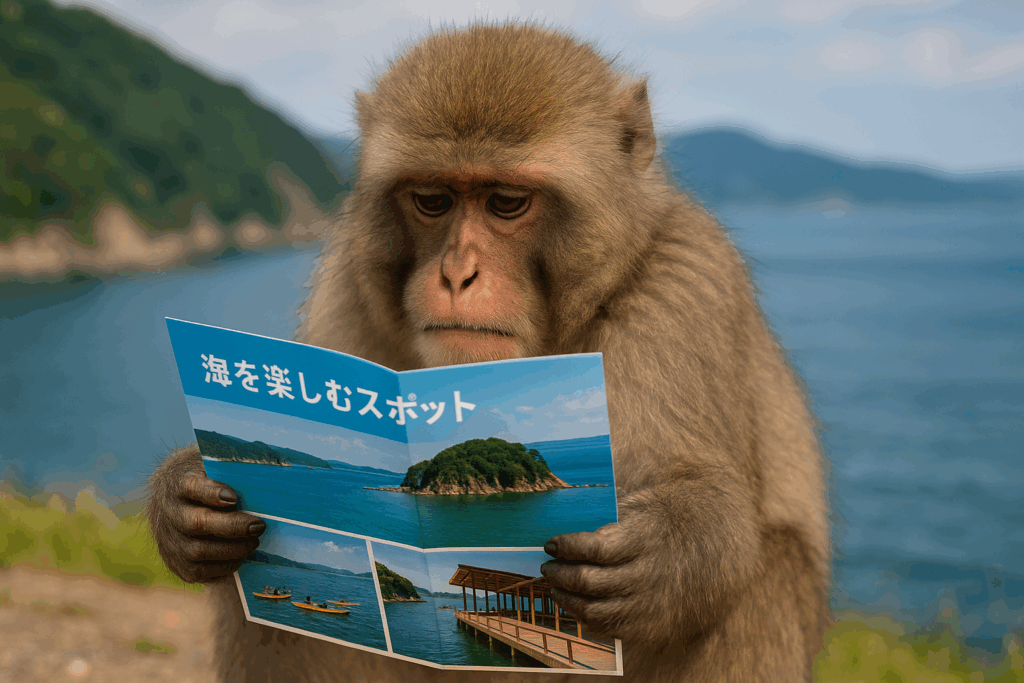

🐒 たとえば、猿に観光パンフを見せたらどうなるか?

このあいだ、ちょっと極端なたとえ話を思いつきました。

「猿に観光パンフレットを見せても、意味が伝わらないだろうな」と。

──いや、実際に猿に配る人はいないんですが(笑)、

でもこれって、届けたい相手を想定せずに作るパンフと構造は同じなんですよね。

- 初めて三陸に来る20代の女性

- 二度目の家族旅行で立ち寄る夫婦

- 被災地としての記憶を見に来るリピーター

パンフを見る人の視点が変われば、「何を」「どう伝えるか」は全然違ってくる。

📌 だから大事なのは「誰に届けたいか」を先に決めること

観光パンフレットは、地域の名刺でもあり、

ある意味で「旅のファーストコンタクト」です。

最初にその名刺を受け取った人に、どう思ってほしいか。

その想像ができれば、デザインもコピーも写真の選び方も、自然と整理されていきます。

🌊 三陸沿岸の魅力をどう届けるか?

三陸の良さって、「すごい観光名所があります!」というより、

ふとした瞬間の海の見え方とか、人との距離感とか、空気感そのものだったりします。

その空気感をパンフでどう伝えるか。

写真か、余白か、言葉か──どこに「感情の引っかかり」を仕込むか。

こういう話を、自治体や観光協会の皆さんと一緒に考えるのが、

僕たち気仙沼デザインの仕事です。

🗺️ 最後に

観光パンフレットを「作ること」が目的になってしまうと、

使われずに倉庫に眠るツールになってしまいます。

でも、「誰に、どう伝えるか」を最初に丁寧に設計できれば、

たとえ小さな冊子でも、旅の入口になれるんです。